Parpalacio

119

enero • febrero • marzo

2025

Editorial

enero • febrero • marzo

2025

Parpalacio

119

Hasta la creación del Código de Derecho Canónico en la segunda década del siglo XX (1917), el ordenamiento jurídico que afectaba a la Iglesia Católica y a cualquier tipo de hermandad que se creara dentro de ella, se basaba en recopilaciones de decretos y cánones que comenzaron a fijarse por escrito en el siglo XII y que se recogieron finalmente en el Corpus Iuris Canonici. Hincmaro de Reims habló ya en el siglo IX de determinadas fórmulas de asociación de fieles a las que llamó «colectas». En general, todos los documentos que se refieren a la creación de cofradías en la Edad Media advierten siempre de la necesidad de obtener el permiso de la autoridad (Obispo o provisor) bajo pena de una multa y de la obligación de dotarse de unos estatutos, leyes o constituciones que regulasen de forma interna dichas hermandades para evitar abusos o desviaciones. Uno de esos peligros, acerca del cual ya hablan los primeros sínodos, es el de la administración incorrecta de los bienes propios de las cofradías: «Otrosí mandamos –dice el sínodo de León de 1306 en su artículo 21- que los bienes de las confraderías et los que fuesen a servicio de Dios dados, non sean guardados nen distribuidos sin consciencia et sin mandado del obispo o del arcidiano». Y poco después el sínodo de Oviedo de 1379 insiste en que ni el deán ni el cabildo ni los abades ni los conventos ni las cofradías que hubiesen arrendado posesiones debían hacerlo por más tiempo del estipulado «so pena descomunion». Otro peligro podía ser la proliferación de hermandades sin el control eclesiástico: «Algunos –dice el sínodo de Coria en 1537- movidos con buen zelo, ordenan cofradías, las quales han crescido y crescen en tanto número que podrían traer daño y hacen en ellas estatutos que, por no ser bien mirados, se siguen dellos inconvenientes». El sínodo obliga a que los estatutos sean examinados y aprobados por la autoridad eclesiástica.

Joaquín Andrade, en su trabajo sobre las cofradías en el código de Derecho Canónico de 1917 escribe: «Hasta el Concilio de Trento no se dictaron normas generales para las Cofradías y, posteriormente, hasta el Código de 1917, sólo encontraremos una limitada normativa procedente de las Sagradas Congregaciones Romanas. Existirá, sin embargo, un amplio derecho particular, que debe servir como instrumento corrector del régimen uniforme y público del CIC acerca de las Cofradías; y a la vez, como medio que tutela la identidad y particular idiosincrasia de cada una de ellas y la fidelidad a sus carismas peculiares.»

La religiosidad popular, es decir el legítimo derecho del pueblo a manifestar su fervor o veneración por los santos o vírgenes y celebrarlo de forma ritual a través de procesiones, reuniones, etc., fue desde siempre respetada por la Iglesia salvo en los casos en que, de forma clara, alguna de esas manifestaciones atacase la fe o las costumbres. En general, si bien la jerarquía se respetaba y se acataban las decisiones tomadas por la cabeza visible de la cofradía (o sea el rector, el capellán o el párroco), los estatutos permitían una cierta democracia interna que regulaba las actuaciones y relaciones entre los hermanos y de éstos con la jerarquía. La Iglesia no sólo nunca estuvo en contra de que la gente honrase a los santos por los que tenía especial devoción, sino que hay numerosísimas referencias al establecimiento de octavas u ochavarios (fiestas celebradas una semana antes del día del santo, para preparar especialmente su fiesta) y al deseo de la jerarquía eclesiástica de que esas octavas tuviesen indulgencias que premiasen el fervor religioso. Además de la consecución de la redención, las cofradías surgieron con finalidades concretas como la de encender las velas para los vivos y para los muertos, la de preparar determinadas representaciones dramáticas de los misterios marianos o simplemente para difundir y fomentar la piedad cristiana. A veces algunas cofradías traían como consecuencia la creación o difusión de otras pues sus intereses se engarzaban (léase por ejemplo la congregación del mes de las ánimas y la cofradía de la Virgen del Carmen cuyo escapulario ayudaba a sacar las almas del purgatorio).

Durante el período medieval, pero también durante los siglos siguientes, el significado religioso de algunos preceptos cofrades se entremezclaba de forma espontánea con algunas obligaciones sociales. De hecho, la asistencia a los hermanos que estaban enfermos o en la agonía o la conducción de sus restos mortales al cementerio o las misas dichas por ellos se manifestaban en ambos terrenos con igual naturalidad, siendo esos cometidos, en muchos aspectos, precursores de funciones que luego cubrieron compañías de seguros, tanatorios o la propia Seguridad Social. No se puede olvidar que muchas confraternidades surgen de la necesidad de atender peregrinos o de aliviar sus necesidades o enfermedades, de acoger en su seno a personas del mismo oficio –desde menestrales a universitarios- pero también del deseo de defender públicamente la fe hasta con las armas, en especial en aquellas cofradías militares que acabarían siendo órdenes. La religión y la sociedad se mezclaban así en estas pequeñas comunidades cuyo mejor calificativo parece que era el de hermandades o fratria, frente a otros menos apropiados como sociedad, consorcio, colegio o congregación.

Atender a los hermanos enfermos, enterrar a los muertos de la cofradía, honrar con actos diversos el culto a una imagen o a una advocación, salir en procesión alumbrando con velas la carrera, disciplinarse en público si bien con un capuz para ocultar la identidad, reunirse anualmente para la fiesta… a todas estas y otras actividades obligaba la pertenencia a una cofradía y su dejación o falta de observancia se castigaba con multas que podían ser impuestas por la propia junta o por el Ordinario cuando el tema lo requería. En cualquier caso, las visitas de los Obispos eran un momento adecuado para la revisión de los libros y por tanto una ocasión para corregir los yerros. Los excesos en las colaciones o comidas, la exageración en los entierros con la contratación de plañideras y la prohibición expresa de que los cargos se heredasen de padres a hijos o de familiar en familiar son sólo algunas de las más frecuentes que se repiten año tras año, lo cual indica no sólo la insistencia de la Iglesia en que las cofradías se atuvieran a sus propios reglamentos, sino la contumacia en la conservación de algunas costumbres que costaba mucho desarraigar. Una prohibición frecuente, por ejemplo, de la que se puede derivar la sospecha de que iba destinada a atajar una costumbre muy popular, es la de vetar las corridas de toros en los cementerios. En el libro de visitas que el obispo realizó al pueblo de Tudela de Duero se lee, en concreto en el año 1583, lo siguiente, referido a la cofradía de la Cruz: «Otrosí, fue informado el señor Visitador que se corren toros en el cementerio, adonde se entierra muy gran parte de los vecinos de este pueblo, en que se hace mucha ofensa a Dios y se pierde respeto debido al lugar sagrado, profanándolo con un acto tan condenado y reprobado por Derecho y detestado por propio motu [se refiere al de Pío V de 1567] de su Santidad. Y para que cese tanto abuso, mandó el señor Visitador a la Justicia y Regimiento, so pena de excomunión mayor y de cincuenta ducados para la guerra que hace su Majestad contra infieles, que no los corran en el cementerio; y a los curas y beneficiados, so la dicha pena, lo impidan y ejecuten la dicha pena evitándolos de los Oficios».

La orden no debe de surtir el efecto deseado, pues dos años más tarde se anota de nuevo en el libro de visitas: «...en ejecución de la visita pasada y atendiendo a la reverencia que se debe a la iglesia y su cementerio y que se profana corriendo en él toros, por ser acto tan reprobado y condenado por rito casi gentílico por propio motu de su Santidad, mayormente que se ha visto, como a su Merced constó por información, que haciendo los tablados en el dicho cementerio se han abierto algunas sepulturas y se han sacado parte de cuerpos humanos; y para que cese tanto inconveniente y la ofensa que de lo referido a Dios se hace en irreverencia a lugar sagrado, mando so pena de descomunión mayor y de cien ducados para la guerra que su Majestad hace contra infieles, a los alcaldes, regidores y procuradores de este lugar, que de aquí adelante no corran ni consientan correr en el dicho cementerio; en la cual pena, siendo rebeldes, les hubo por condenados rebeldes, siendo sin otra declaración.

Y en razón que por información bastante constó a su Merced, que siendo alcaldes este año de ochenta y cinco Alonso Astete y Pedro del Río, y regidores Juan del Comeso y Fernando Burgueño y Luis Avilés y Francisco Lorenzana y Fernando González y procuradores Jerónimo Ares y Lope de Villamañán, corrieron toros en el cementerio de nuestra señora de esta Villa, día de la cruz de septiembre de este dicho año, condenó a cada uno de ellos en quinientos maravedís para esta dicha iglesia, a los cuales mandó, so pena de descomunión mayor, los den y paguen al mayordomo de ella dentro de nueve días que este mandamiento les fuere notificado, el cual término pasado, rebeldes siendo, les declaró por públicos descomulgados y mandó al cura o sacristán dentro de un día les notificase este mandamiento y al vicario, a las primeras cuentas, cargue al mayordomo esta condenación».

Un siglo después, parece que, no sólo no se ha corregido la costumbre sino que se sigue practicando en muchos más pueblos de Valladolid, como se puede deducir de la lectura del libro de visitas de Bercero: «Otrosí, por cuanto su Merced se ha informado que en la placeta delante de la iglesia del señor Santiago se corren toros, vacas y novillos, llegando al cementerio y puertas de la iglesia por donde ha acaecido entrarse un toro dentro de ella, con indecencia grande de que se sigue irreverencia al santísimo Sacramento y lugar sagrado, y otros muchos inconvenientes que se deben obrar, y aunque en las visitas pasadas se ha procurado poner remedio mandando que no se corran toros en el lugar sagrado ni se encierren en el patio del hospital, lo cumplan y ejecuten los alcaldes de este lugar que son y fueren de aquí adelante, en virtud de santa obediencia y pena de excomunión en que incurran. Y no lo cumpliendo, los curas los denuncien y publiquen por excomulgados en virtud de este auto que sirva de mandamiento».

Visitas

Museo de La Casona

753 visitas en el trimestre.

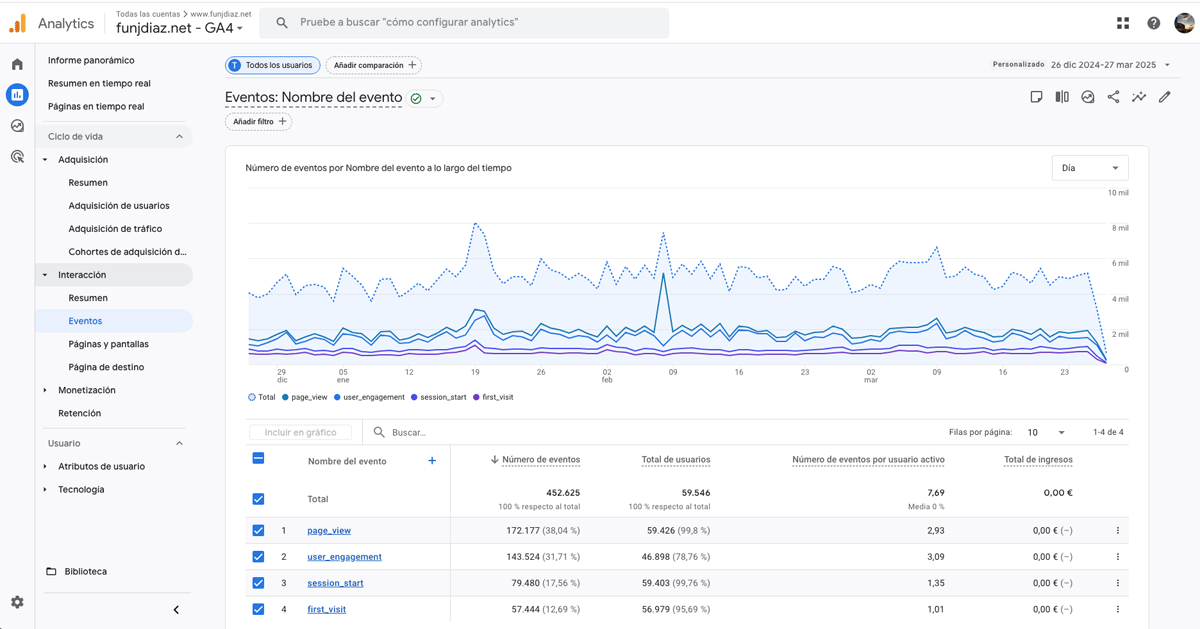

Visitas a la página web:

Se indican los eventos totales del 26 de diciembre de 2024 al 27 de marzo de 2025: 452.625 eventos, 172.177 páginas vistas, con un total de 59.546 usuarios.

Total general desde junio 2006: 18.356.890 visitas.

Servidas con regularidad cerca de 2.000 páginas diarias, siendo la sección de Canciones de Joaquín Díaz la más visitada.

El grueso de visitantes a nuestra página web procede de España (37.240 usuarios), México (8.004 usuarios), Estados Unidos (1.930 usuarios) o Argentina (1.865 usuarios). Pero también hay visitas desde otros países no hispanohablantes como Francia (466 usuarios), Alemania (257 usuarios), Brasil (223 usuarios) e, incluso, 62 usuarios desde China.

Parpalacio

119

enero • febrero • marzo

2025

Joaquín Díaz hace obsequio al doctor Russell Foster, de la Universidad de Oxford, del libro Casos prácticos, obra de 1829 traducida del francés sobre la descripción de numerosos casos curados con el método purgativo del doctor Louis Leroy, médico galo que vivió entre los siglos XVIII y XIX.

Contemplando la puesta de sol desde la muralla de Urueña (fotografía del doctor Miguel Maldonado).

Prof. Miguel J. Maldonado, director del IOBA, Universidad de Valladolid, y Prof. Russell G. Foster, Director of Sir Jules Thorn Sleep and Circadian Neuroscience Institute and Head of Nuffield Laboratory of Ophthalmology, University of Oxford.

El profesor Juan Maura, de la Universidad de Vermont, con su esposa Tania.

Noticias

enero • febrero • marzo

2025

Parpalacio

119

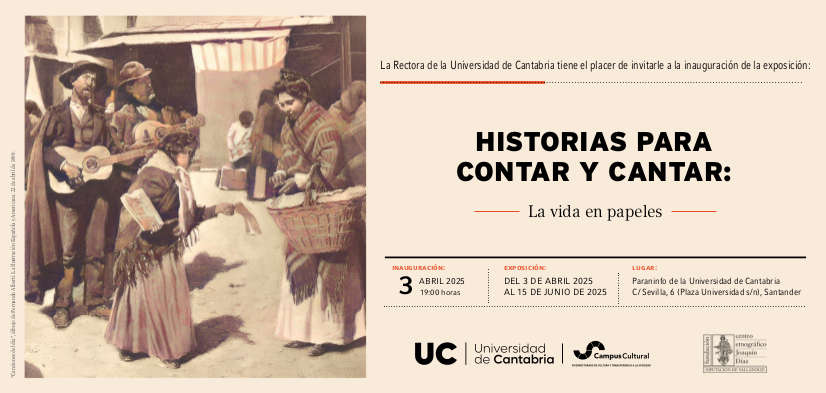

Exposiciones

Próxima exposición

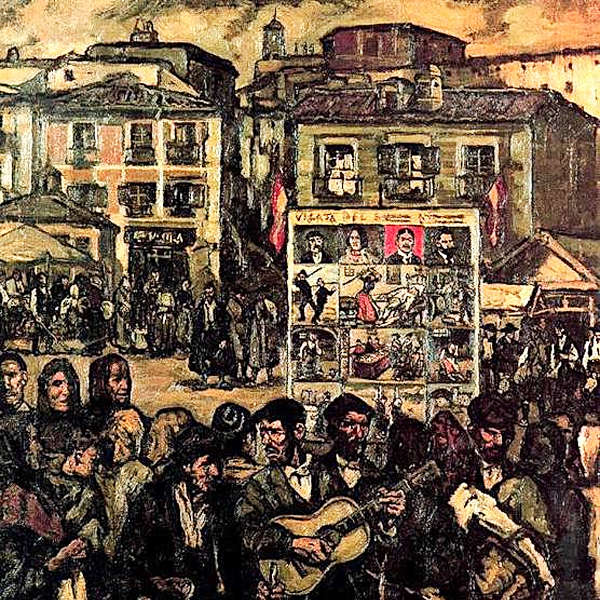

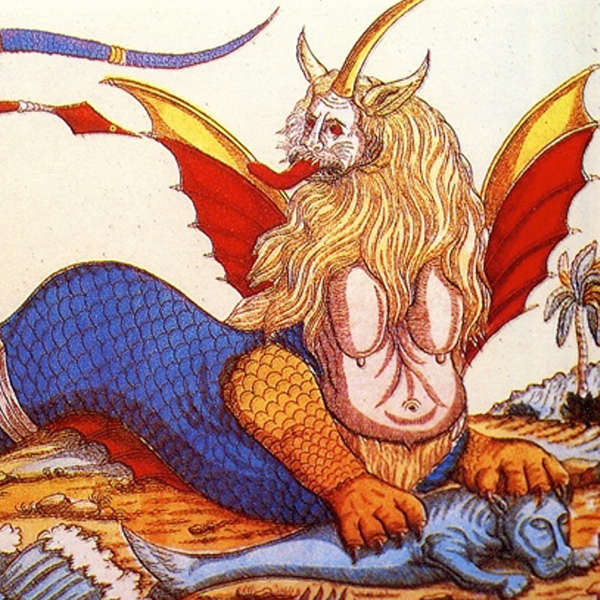

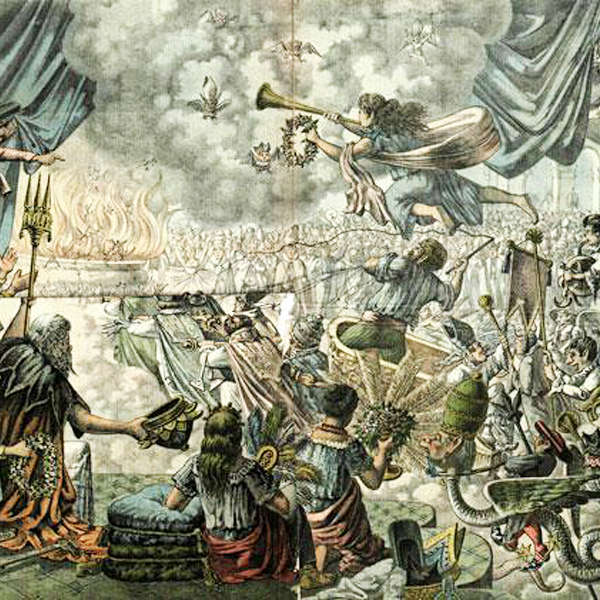

Historias para contar y cantar

3 de abril de 2025

Universidad de Cantabria. Santander

El género de la «literatura de cordel», fomentado y difundido a lo largo de más de 500 años en España, sirvió siempre de excusa para comunicar (noticias, relaciones, sucesos, conocimientos, creencias), pero además contribuyó a impulsar la creatividad artística y amplió el campo de la interpretación musical gracias a los socorridos contrafacta utilizados por los ciegos cantores que multiplicaron la difusión de las canciones populares.

Homenajes

Premio ISPINUM - 10º Ciclo Música Munda 2025

22 de marzo de 2025

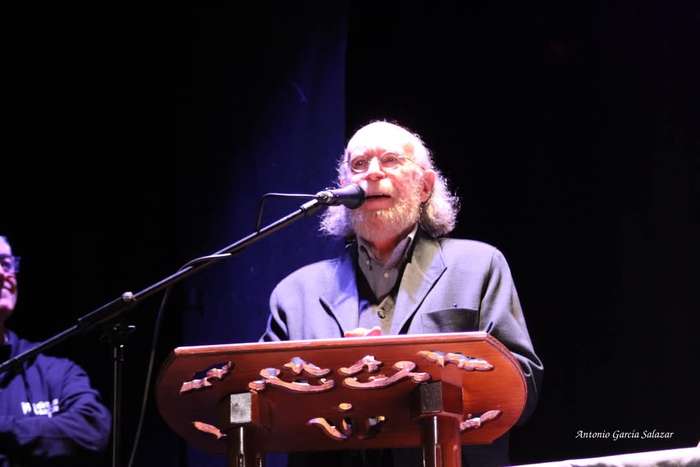

En Yepes (Toledo), y dentro del ciclo «Música Munda», se entregó a Joaquín Díaz el trofeo Ispinum a su labor. Hizo entrega del galardón el Alcalde de Yepes Tomás Arribas Ruiz, en presencia de Juan Rodríguez-Tembleco, del grupo Aljibe, anfitrión de la velada.

Congresos

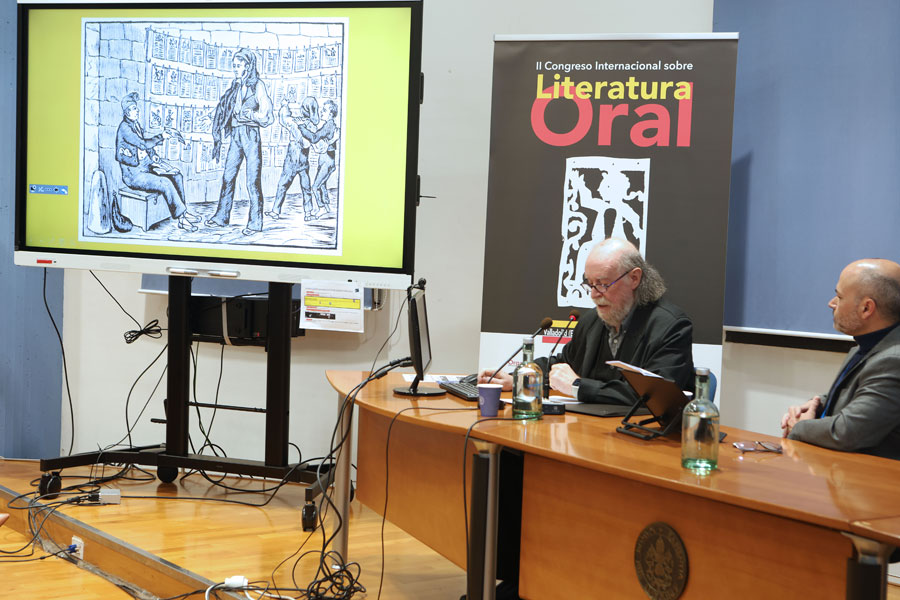

II Congreso Internacional sobre Literatura Oral

Valladolid, 16 y 17 de enero de 2025

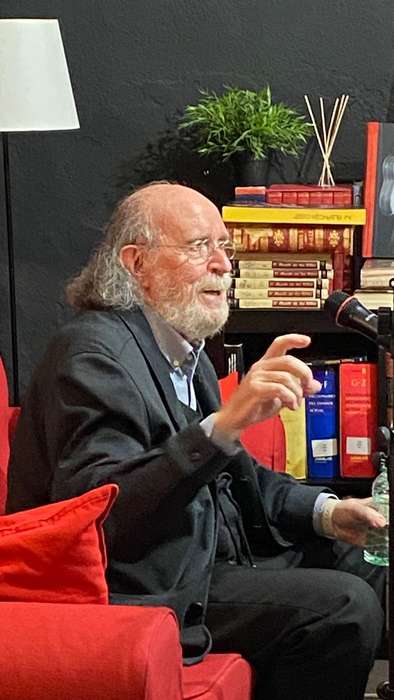

El día 16 de enero se inauguró el congreso con la conferencia de Joaquín Díaz: «Lenguaje y comunicación»

El Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén y la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid unen fuerzas para celebrar este congreso, actividad final del Proyecto de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación “El corpus de la narrativa oral en la cuenca occidental del Mediterráneo: estudio comparativo y edición digital (CONOCOM)” (referencia: PID2021-122438NB-I00), financiado por la Agencia Estatal de investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). IP. David Mañero Lozano (UJA). En la actividad participan todos los miembros de dicho proyecto y cuatro investigadores invitados que analizan la oralidad desde un punto de vista antropológico, que complementa la perspectiva de estudio literario adoptada por el resto de conferenciantes. Cierra la actividad el contador de historias José Luis Gutiérrez, “Guti”.

El objeto de la investigación previa a esta actividad es el estudio comparativo de la tradición oral narrativa ibérica con tres países de la cuenca occidental mediterránea: Italia, Argelia y Marruecos. Las investigaciones incrementarán el archivo sonoro del Corpus de Literatura Oral (https://corpusdeliteraturaoral.ujaen.es/), que consta de importantes repertorios orales procedentes de dichos países y de otros territorios, especialmente de Hispanoamérica, a los que se llevaron diversas tradiciones que han hecho un hermoso camino de ida y vuelta.

A través de este congreso nos queremos acercar científicamente a la oralidad desde un punto de vista interdisciplinar gracias a la participación de especialistas pertenecientes a áreas de conocimiento diferentes: teoría de la literatura y literatura comparada, literatura española, filología italiana, estudios árabes e islámicos, literatura infantil, antropología y etnomusicología. Así mismo, deseamos reivindicar la importancia de la conservación de la tradición oral como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en claro riesgo de desaparición en unos casos y, también, por las posibilidades creativas de adaptación y transformación con el paso del tiempo.

Dirección

Facultad de Filosofía y Letras

Salón de Grados (3ª planta)

Plaza del Campus Universitario, s/n

47011 Valladolid

Más información: Cátedra de Estudios sobre la Tradición >

Foto: Carlos Barrena

Fotos: Carlos Barrena

Conferencias

Ciclo de conferencias: EL ACERVO COMÚN 2025

El ciclo anual titulado «El acervo común» dedica su atención durante el año 2025 a los pioneros en el estudio del patrimonio tradicional en España

Asunción Domeño nos habló sobre José Ortiz Echagüe

Vídeos de las dos primeras conferencias de El Acervo Común 2025:

Las conferencias tendrán lugar a las 12:00h. en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, calle del Rastro, Valladolid

Enero 24

Borja Rodríguez Gutiérrez: Marcelino Menéndez y Pelayo

Febrero 28

Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri.

Barbieri es honrado como el creador de un teatro musical característicamente español.

Marzo 28

Asunción Domeño: José Ortíz Echagüe.

En 1935 la revista American Photography consideró a José Ortíz Echagüe uno de los tres mejores fotógrafos del mundo.

Abril 25

Cristina Cruces Roldán: Antonio Machado y Álvarez.

«Los frutos de nuestra siembra y el derecho de censurarnos».

Mayo 23

Joaquín Rayego Gutiérrez: Francisco Rodríguez Marín

Junio 27

Víctor Pliego de Andrés: Ramón Menéndez Pidal

Septiembre 26

Hector Luis Suárez: Venancio Blanco

Octubre 24

Eloy Gómez Pellón: Luis de Hoyos

Noviembre 28

Joaquin Álvarez Barrientos: Julio Caro Baroja

Diciembre 26

Emilio Rey: Manuel García Matos

Están disponibles los vídeos de las conferencias de El Acervo Común 2024:

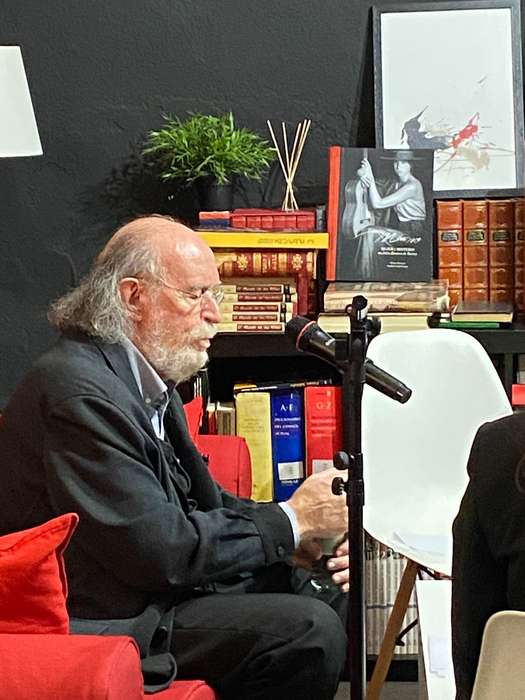

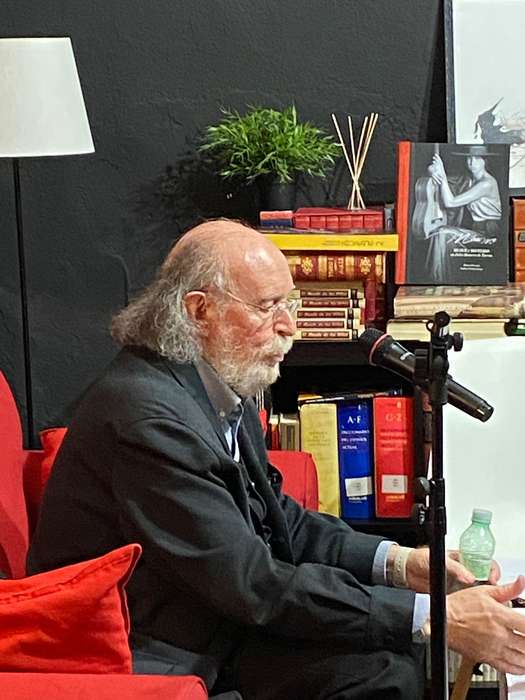

Conferencia en la librería «La Inaudita»

Córdoba, 21 de marzo de 2025

Joaquín Díaz dio una conferencia en la librería La inaudita, de Córdoba, organizada por Victoria García, de la Universidad de Córdoba, y la propia librería, dentro del ciclo «Somos de letras» de UCO cultura.

Publicaciones

Reseñas de viejo

Revisiones etnohistóricas de fondos antiguos digitalizados. Ricardo Gurbindo Gil

Edición digital: Fundación Joaquín Díaz • 2025Maquetación: Ricardo Gurbindo Gil

47 páginas

Puede descargarse gratuitamente en formato PDF 2,5MB

ÍNDICE

Presentación1. El previsor: breve reseña de las principales artes, oficios, profesiones y carreras de España

(Álvarez Carretero, 1891).

BDCYL (Biblioteca Digital de Castilla y León)

2. Guía de colmeneros o Tratado práctico de abejas (Santa Bárbara, 1827).

DokuMETA (Repositorio Digital de la Diputación Foral de Gipuzkoa)

3. Medicina Popular: un capítulo en la historia de la cultura (Black, 1889).

Biblioteca Digital de Andalucía

4. Monografía histórica e iconográfica del traje (Puiggarí, 1886).

MDC (Memòria Digital de Catalunya)

5. Les agoths du Pays Basque (Guilbeau, 1878).

Lau Haizeetara (Repositorio Digital de la Biblioteca Foral de Bizkaia)

6. Memoria sobre la pesca de sardina en las costas de Galicia (Cornide, 1774).

Galiciana (Biblioteca Dixital de Galicia)

7 .Manual práctico de la construcción de los instrumentos y máquinas aratorias: carros, prensas, y cuanto concierne a la agricultura en general (Hidalgo, 1852).

Ciconia, Biblioteca Digital del Patrimonio Cultural de Extremadura

8. Cómo «trabaja», vive y habla la gente del hampa (Bermejo, 1931).

BiNaDi (Biblioteca Navarra Digital)

9. Manual del fabricante de velas de sebo (Lenormand, 1843).

Biblioteca Digital Hispánica (BNE)

10. Nueva instancia a favor de los cementerios contra las preocupaciones del vulgo

(Huesca, 1792).

Bivizar (Biblioteca Virtual de la Diputación de Zaragoza)

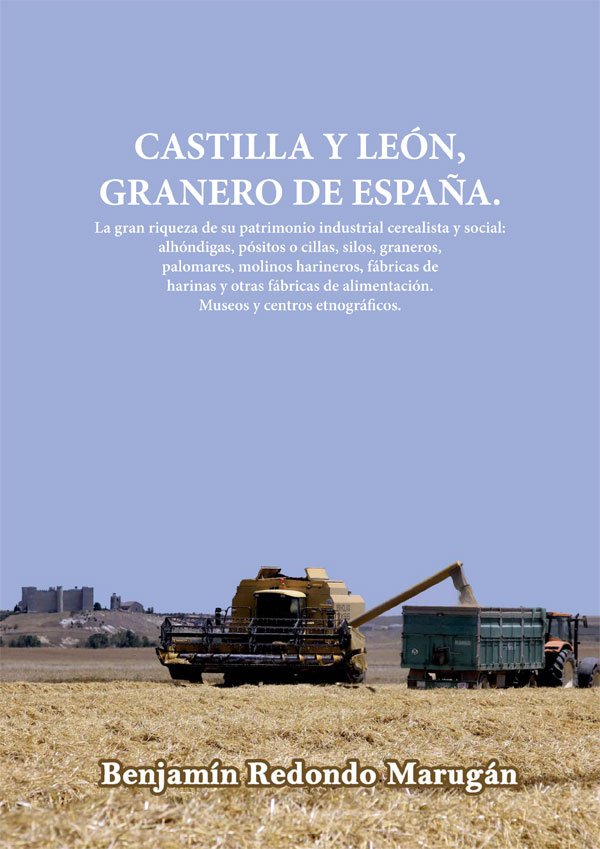

Castilla y León, granero de España

Benjamín Redondo Marugán

Edición digital: Benjamín Redondo Marugán • 2025La gran riqueza de su patrimonio industrial cerealista y social: alhóndigas, pósitos o cillas, silos, graneros, palomares, molinos harineros, fábricas de harinas y otras fábricas de alimentación. Museos y centros etnográficos.

970 páginas

Puede descargarse gratuitamente en formato PDF 144MB

ÍNDICE

01 Presentación02 Los sistemas de almacenaje de cereales en la antigüedad

03 Almacenes y abastecimiento de cereales en España durante el siglo XVI al XIX

04 La transformación del grano en harina. Molinos, aceñas y fábricas de harinas

05 El Canal de Castilla, eje vertebrador del cereal

06 Red Nacional de Silos y Graneros

07 Tipos de Silos

08 Castillos convertdos en silos

09 Datos de cosechas, silos y fábricas de harinas del año 2021 al 2023

10 Datos de silos y fábricas de harinas hasta 2022

EL PATRIMONIO CEREALISTA DE CASTILLA Y LEÓN POR PROVINCIAS

1 Provincia de Ávila

2 Provincia de Segovia

3 Provincia de Soria

4 Provincia de Burgos

5 Provincia de Palencia

6 Provincia de Valladolid

7 Provincia de León

8 Provincia de Zamora

9 Provincia de Salamanca

11 Los pastores y su aportación al mundo rural

12 El futuro del patrimonio industrial: Conservar y rehabilitar

13 Bibliografía

14 Agradecimientos

15 El autor

ULTIMAS DONACIONES Y ADQUISICIONES

Dulzaina de llaves

Esta antigua dulzaina de dos llaves -colocadas para zurdo- perteneció al dulzainero Perpetuo Alonso Merino (1875 aprox. -1953) natural de Villarcayo (Burgos). El señor Perpetuo era pastor, oficio que alternaba con algunas actuaciones en fiestas y romerías por la zona norte, en Puentedey, Soncillo, Cigüenza, Villanueva de la Blanca y Escaño hacia 1915 como nos recuerdan sus nietos. Desde esta última localidad se desplazó a Sestao empezando a trabajar en las fábricas de los Altos Hornos como otros tantos emigrantes del ámbito rural abandonando la dulzaina y la música.

Con gran cariño la familia conservó la dulzaina y ha sido Julia Gómez Alonso, nieta de Perpetuo, quien desde Sestao ha tenido la gentileza de entregarnos la dulzaina para que forme parte de los fondos de la Fundación.

Zanfona

Zanfona de nueva construcción de tres cuerdas (una 1º de violín y dos bordones) de pequeño formato, obra del artesano Alberto Redondo (Palencia) realizada en 1990. Ha sido una donación a la Fundación de Gloria Portillo según el deseo de José Manuel Lorente Ruiz.

Dos timbres

Forman parte de los fondos de instrumentos dos curiosos timbres de aviso para puerta -de los primeros que se electrificaron- cuyo sonido se obtiene percutiendo con un macillo bien en una campanilla de bronce bien en una esquila. En Valladolid se anunciaba en el periódico Ildefonso Sierra en 1875 como constructor de aparatos eléctricos, con especialidad en los de tipo "electro-medicinales", campanillas eléctricas, pararrayos y tubos acústicos para establecimientos y carruajes. Aunque la luz eléctrica no alumbró la ciudad hasta 1886, muchos experimentos se habían realizado antes a título particular fomentando el uso de diferentes aparatos relacionados con la electricidad.

Estas dos piezas formaron parte de la exposición "Fabricantes de Tonadas" celebrada en Valladolid en noviembre de 2024 en la Casa de Cultura Revilla.

Otras piezas

Se han incorporado a la colección un acordeón diatónico procedente de Turégano (Segovia) de las primeras décadas del siglo XX y dos sonajeros de plata, de uso infantil, ambos con babaderos o "chupadores" de hueso y plástico. Uno de ellos, el más moderno, de mediados del XX representa el cuento de "Hansel y Gretel y la casita de chocolate" en lo que serían modelos de fábrica o de talleres que casi en serie trabajaban esos objetos.

Sumario de Parpalacios:

Descarga de programa de sesiones PDF:

Descarga de programa de sesiones PDF: