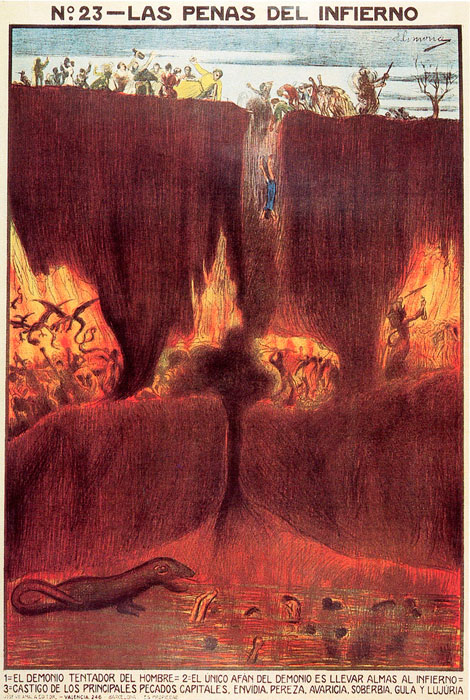

Los niños de mi generación todavía teníamos miedo al infierno, y muchas noches antes de acostarme miraba yo debajo de la cama por ver si había demonios o ladrones. Una vez dormía yo en una habitación grande que antes no se usaba, al levantar la colcha vi unas cajas de cartón grandes, las abrí y tenían dentro unas coronas estremecedoras de plumas negras y flores violeta de trapo, apolilladas, polvorientas y marchitas. Por aquel entonces, en los ejercicios espirituales que daban en el colegio, con la capilla tan sólo iluminada por unas velas, describía una tarde lluviosa un predicador las penas del infieno. Un niño, asustadizo y algo memo, corroboraba de vez en cuando a media voz: “Y hay culebras”, hasta que el jesuita, ya harto, le dijo incomodado: “¡Que no hay culebras, chico!”.

Demasiado tarde ya, la iconografía de esta lámina viene a confirmar aquellos terrores infantiles míos, que me trajo después a la memoria el profesor Enrico de Negri, un entusiasta de san Buenaventura, cuando tomé en Berkeley su curso sobre La Divina Comedia. Decían que De Negri se la sabía de memoria y en clase ahuecaba la voz de modo horrísono —“¡Papé Satán, papé Satán alepe!”— para imitar la de los diablos. En este cartel hay ecos del Dante (inevitables incluso en quienes no le leyeron); y muchos más de barracón de feria valenciana, con su mundo de espejos deformantes y de esqueletos de cartón, en el que algún mangante vestido de demonio colorado daba escobazos a los niños y metía mano en la oscuridad a las chavalas.

Es injusto que menos de una décima parte del cartel esté dedicada a los pecados, y el resto a la visión de las penas infernales. Pecados, dicho sea de paso, que a mi humilde entender, no merecían tales tizonazos, pues, se conoce que para no abrirles los ojos a los niños, no pasan de una alegre comilona en la que abunda el morapio y de un baile a lo agarrao amenizado por una orquestina de tres al cuarto. Al otro lado de la sima, y usando el tenedor como una escoba, un demonio va arrojando a otros pecadores, más o menos resignados, por la sima abajo. Es difícil saber por qué están allí. A la derecha, y en una estancia ardiente, parece haber avarientos o derrochadores, pues un diablo les muestra una bolsa con dineros. A la izquierda, podrían estar los iracundos y los soberbios, que tratan de rechazar airados a unas sabandijas risibles, más cercanas al cínife que al vampiro. Tampoco sé quiénes serán estos réprobos del centro que, flagelados sin piedad, huyen de la quema. Sin que el pintor se lo haya propuesto, este averno evoca un esófago por el que caen los pecadores a una especie de estómago o de vagina incandescente que, a su vez, los evacua, vencidos ya y contritos, a una palude tenebrosa, de la que sobresalen algunos, vigilados por un roedor pacífico y disforme.

El cartel es claramente didáctico y en su tiempo debió lograr su efecto. Lo malo ha sido siempre meterles en la cabeza a los niños que la pena de daño —el no poder ver a Dios Nuestro Señor por siempre jamás— era mucho peor que la de sentido, tan evidente en estos cartelones...