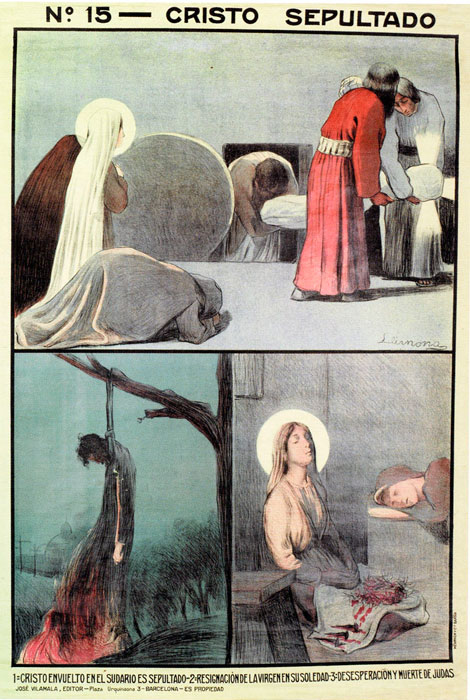

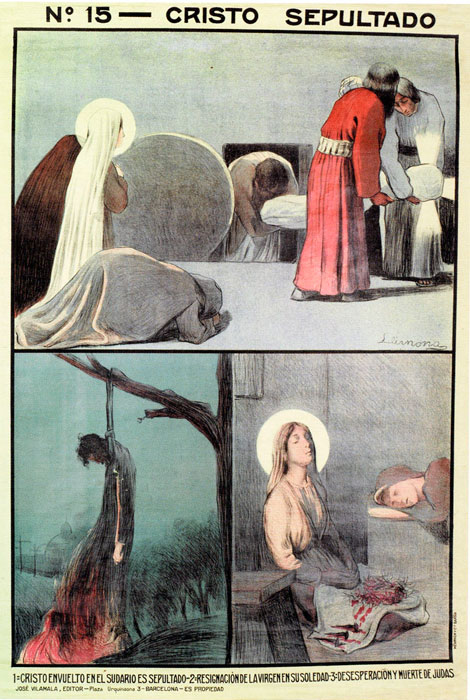

Cristo sepultado

Dividida en dos mitades iguales; la inferior aparece, a su vez, subdividida en dos.

1. Escena de la sepultura de Jesús. Evoca, inevitablemente, la escena de la resurrección de Lázaro (lámina 11), con el mismo tipo de sepulcro. Cuatro personas maniobran el cadáver envuelto en telas; uno retrocede, agachado, hacia el interior del sepulcro llevando los pies. A la izquierda de la entrada del sepulcro aparece la piedra redondeada que, girada, sellaba la entrada. En el extremo de la izquierda, de rodillas, María y otros dos personajes irreconocibles (¿Juan, Magdalena?) (Lc. 23, 55) contemplan el hecho con evidentes signos de dolor.

2. En el ángulo inferior izquierda, aparece Judas ahorcado (Mt. 27, 5). Es la consecuencia imprevista de la traición a Jesús (compárese con la otra representación de la muerte de Judas: lámina 38. Allí aparece Judas a contraluz, y al fondo Jesús en la cruz).

3. Resignación de María, abajo, a la derecha. Dibujo con un gesto de dolor contenido. María, sentada en cuclillas, tiene en su regazo un paño sobre el que están la corona de espinas y tres clavos ensangrentados. Junto a ella, otro personaje femenino con gesto abatido, reposa en un lecho. Dolor sereno, contenido: no hay lágrimas ni desesperación. Es la recreación ficticia de una escena que podría resultar verosímil, menos por el detalle de los instrumentos de tortura.

Ésta constituye una rara ocasión en que los dibujos van más allá del relato bíblico literal, para entrar en la consideración de los sentimientos de María. La nota trágica del suicidio de Judas queda equilibrada con la serenidad del rostro y la imagen de María, y la postración de la otra mujer acompañante (¿Magdalena?).

Luis Resines

Entre las cuatro semanas de cuaresma y la Semana Santa se intercalaba la semana de pasión. En ella, las imágenes de las iglesias se tapaban con un paño morado. En la catedral de Toledo se ocultaba con una cortina todo el altar mayor y las ceremonias eran invisibles. Como un respiro, el Jueves Santo se merendaba chocolate con torrijas en nuestros pueblos de Castilla. Al fin y al cabo, todo había sido un preludio para el viernes, cuando enmudecían las campanas y el sagrario se quedaba vacío. En los oficios del día, pues no había misa, adorábamos la cruz descalzos. Aquélla era la liturgia popular, la de la participación masiva, en un latín que se había hecho doméstico.

Nuestro Señor había muerto. Su madre virgen, que también lo era nuestra, se había quedado sola, y por eso la vestíamos de negro y atravesábamos su pecho con siete espadas en la procesión del Cristo yacente. Judas, el del beso traidor, encarnaba la maldad más refinada de aquel día, por otra parte redentor. Todos nos sentíamos un poco culpables, aunque no tanto como los judíos, así lo creíamos. Ahora sabemos que no fueron ellos los homicidas y deicidas, y envueltos en una cierta nostalgia de aquellos tiempos, meditamos en las tantas y tan despiadadas crueldades del nuestro.

Antonio Linage. Escritor e historiador