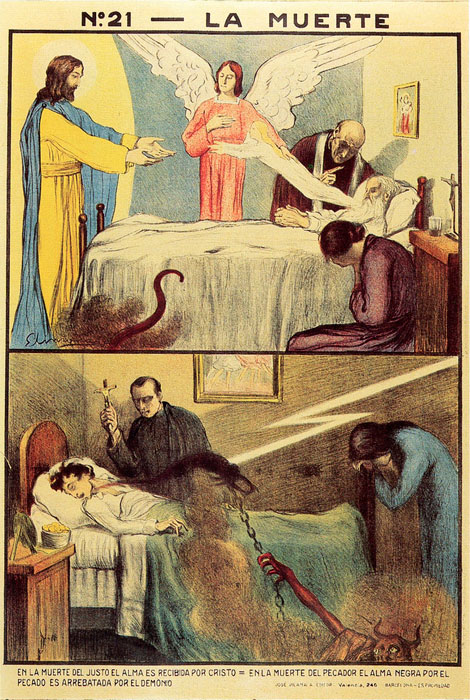

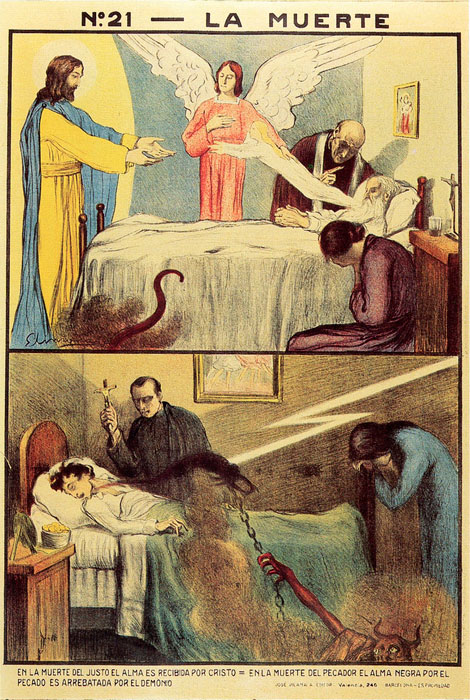

La muerte

Lámina dividida en dos escena del mismo tamaño, contrapuestas entre sí.

1. La muerte del bueno. Jesús, a los pies de la cama, recibe al alma del justo, que acaba de morir. Al fondo, un ángel ayuda a salvar la mínima distancia que debe recorre el alma —figura juvenil, vestida de blanco—. A los pies de la cama desaparece el diablo, del que sólo es visible la cola y un rastro de humo negro. El fallecido es un anciano venerable, de luenga barba, que acaba de recibir la unción de enfermos por parte de un sacerdote mayor. Su mujer llora, apenada. Pero hay otros signos que completan el cuadro, porque en la mesilla, junto a la cama, aparece la imagen de un crucifijo, y sobre la cabecera, en la pared, una representación de una imagen religiosa. Todo un cúmulo de detalles, que, sumados, proporcionan una representación de una muerte santa y en paz.

2. La muerte del malo. Deliberadamente el dibujante ha invertido la orientación del dibujo, para mayor contraste. El agonizante —o fallecido— es un joven, que con gesticulación convulsa se retuerce, alejando su cara al lado contrario del sacerdote, joven, que le muestra inútilmente el crucifijo. La mujer llora desconsolada a los pies del lecho. En la zona inferior, hacia los pies, aparece el demonio, que tira decidido de una cadena amarrada al alma del fallecido; ésta, negra y deforme, brota de su boca entreabierta y sigue la trayectoria que la cadena fatal marca, en medio del humo. Sobre la mesilla de noche, un portraretratos, y un cesto colmado de monedas (era avaricioso); además, en la pared del fondo un cuadro muestra las piernas de unas bailarinas.

El contraste es palpable. Trata de provocar la adhesión al primer cuadro (larga vida, muerte en paz, felicidad eterna) y el horror al segundo (vida breve, muerte horrible, condenación segura). La paz primera, subrayada por los colores claros y la aureola que envuelve a Jesús, es la antítesis de la tragedia segunda, sombría, rasgada por un rayo, oblicuo hacia el moribundo, como oblicua es la línea del ala del ángel y el alma feliz en el primer cuadro. Curiosamente, esta enseñanza no está en el credo, literalmente, pero la lámina lo incluye en su desarrollo y explicación.

Luis Resines

Para alguien ligado a la historia del arte, la primera mirada sobre esta estampa lleva a Goya. No sólo la escena de la muerte del réprobo se inspira directamente en el San Francisco de Borja y el moribundo impenitente ––que el maestro aragonés pintó, en 1788, para la capilla de los duques de Osuna, en la catedral de Valencia—, sino que también el venerable sacerdote que conforta al justo evoca al santo protagonista de La última comunión de San José de Calasanz.

Sin embargo, en este caso el dibujante, al margen de cualquier ambición artística, se pone al servicio de la catequesis. Diversos detalles sirven para explicar la convencional y fácil identificación de la vejez y la pobreza con la salvación eterna: anciano es el que muere y también el sacerdote que le asiste; humildes la cama y la estampa de san José ––patrono en el último trance como el propio Goya reflejó en La muerte de san José, del vallisoletano monasterio de Santa Ana—; en cambio, el joven, tentado por la riqueza ––significada en el recipiente lleno de monedas de oro—, la vanidad —el espejo sobre la mesilla— y la lujuria —las bailarinas que ocupan el cuadro de la pared así lo proclaman—, ha entregado su horrible alma —obsérvese incluso el gesto de su mano— al demonio. Sólo en algo se igualan uno y otro: una mujer les llora.

Todo ello me retrotrae a un concepto de la religión, por fortuna ya desaparecido. La niña que fui recuerda el colegio, los ejercicios espirituales, e incluso aquella película en la que su antigua superiora se aparecía entre llamas infernales a la comunidad que la veneraba como santa, manifestándole estar condenada por no haber confesado un pecado.

María Antonia Fernández del Hoyo.

Profesora de Historia del Arte. Universidad de Valladolid