HISTORIA

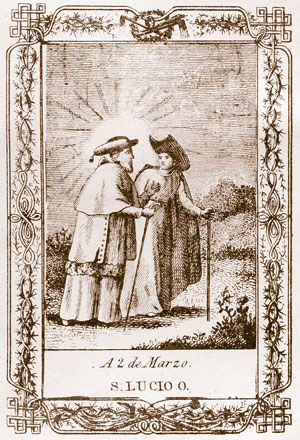

San Lucio nació en Roma y allí desarrolló su vida después de haber recibido las órdenes sagradas, llegando al papado tras la muerte de San Cornelio en el 252. A poco de su nombramiento fue desterrado por el emperador Treboniano Galo, yendo a su destierro a pie, hecho que recogen muchas muestras iconográficas. San Cipriano le escribió unas cartas que se conservaron, felicitándole primero por sufrir pacientemente su destierro y después por ser reintegrado a su sede, en la que estuvo no más de ocho meses a partir de su regreso. La segunda carta comenzaba del siguiente modo: "Querido Hermano, hace muy poco tiempo te ofrecimos nuestras felicitaciones, cuando Dios te exaltó a gobernar su Iglesia y te concedió la doble gloria de confesor y obispo. De nuevo te felicitamos a ti, a tus acompañantes y a toda la congregación. Con esto, debido a la bondadosa y poderosa protección de nuestro Dios, él te ha guiado de regreso con alabanzas y gloria a sí mismo, de manera que el rebaño pueda recibir de nuevo a su pastor, el barco a su piloto y la gente a un director que los gobierne y les muestre abiertamente que fue el designio de Dios el que permitió tu destierro, no para que el obispo exiliado fuera privado de su Iglesia, sino más bien para que regresara a su Iglesia con mayor autoridad". El cuerpo de San Lucio, hallado en las catacumbas de San Calixto, reposa en la iglesia de San Cecilio en Roma.

FIESTAS

Es fiesta local en:

Ciudad Rodrigo (Salamanca)