HÉROES DE LA INFANCIA

El Norte de Castilla - La Partitura

10-10-2015

Hace unos días fui amablemente invitado por la Asociación de Amigos de Cudillero a "componer" un cuaderno literario acerca del bello pueblo costero asturiano y sus características. Acepté el reto a pesar de que mis cuadernos de bitácora no han sido nunca muy brillantes porque el uso en mi vida del astrolabio en vez de la brújula me ha obligado a estar siempre mirando a las estrellas o buscándolas y, en consecuencia, a moverme habitualmente sin norte. En el intento por acercarme a lo "pixueto" (que es el gentilicio de la gente de allí y de su cultura) tropecé, sin embargo, con un inconveniente que nunca había confesado y que añadía dificultad a la tarea: un miedo al mar insuperable.

Solemos echar la culpa a nuestros progenitores de los defectos que nos adornan, pero en esta ocasión además era verdad. Mi padre me transmitió una talasofobia -probablemente sin pretenderlo- que se ha ido acrecentando con el tiempo y que todavía me dura. Precisamente cuando me llegó la invitación andaba yo angustiándome con el drama de los emigrantes sirios y en particular con uno, al que acababa de ver en un reportaje televisivo narrando con la precisión de un Homero su aventura y desventura y su miedo pánico a las olas y al naufragio, como si salir de su país no fuese suficiente padecimiento y los dioses le reservasen aún más insospechadas crueldades... Mi padre había nacido en la localidad cabraliega de Inguanzo -pueblo de emigrantes a América-, y las historias sobre viajes largos y penosos de semanas de duración, tormentas espantosas y naufragios en los que la voracidad del mar engullía vidas conocidas y cercanas le dejaron secuelas. Me contaba, no sin cierta teatralidad, que durante la convalecencia de la gripe española de 1918, que él sufrió como muchos otros niños de la época, se aprendió de memoria los textos de un periódico que narraba el hundimiento del vapor Príncipe de Asturias en las costas de Brasil. Bien es cierto que la curiosidad que despertó en él la noticia derivaba de un rumor que propagaron los diarios que la difundieron: decían que el vapor llevaba en sus bodegas una considerable cantidad de lingotes de oro para financiar a Zapata, y Zapata no era un revolucionario más en mi casa sino un personaje muy vinculado a mi tío abuelo Vicente Alonso Simón (ya hablé acerca de esto en una Partitura anterior), en cuya hacienda de Chinameca cayó acribillado el famoso guerrillero. En aquel artículo comenté que a pesar de la aparente desaparición del líder campesino, durante mucho tiempo se dio como buena en mi familia una leyenda que aseguraba que quien cayó en realidad hecho un colador fue un compadre y primo del caudillo, ya que éste –desconfiado y precavido por naturaleza tanto como por necesidad- no acudió a la cita con Jesús Guajardo cuyos hombres tenían la orden de matarle. Por el contrario, huyó y continuó viviendo escondido hasta su verdadera muerte –ya anciano-, comentando de vez en cuando las noticias de actualidad con otro pariente nuestro mientras se metían entre pecho y espalda unos tequilas que temblaba el Misterio...

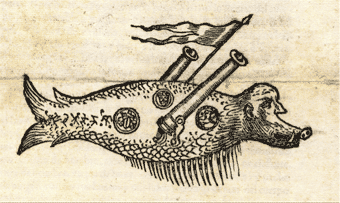

Así como se podrían decir muchas cosas del arrojo y osadía de nuestros antepasados -aquellos que atravesaron el océano para buscar una vida mejor en la prometedora América-, el espíritu aventurero de mi padre sólo le animaba a hacer viajes sobre planos y mapas, afición que le duró hasta sus últimos días. Probablemente la fiebre gripal infantil y su imaginación se aliaron para inventarse historias que nos contó con tanta veracidad y entusiasmo que prendieron en nuestras mentes vírgenes con la misma fuerza o más que si las hubiéramos vivido. Al temor que mi padre me transmitió hacia el mar vino a añadirse otra circunstancia que también tuvo que ver con la fiebre y que asimismo narré en otra ocasión en este confesonario personal que ha constituido la Partitura durante casi 100 entregas. Cada vez que ahora entro en un proceso febril me viene a la memoria uno de los peores momentos de mi infancia, cuando pillé una pulmonía después de beber agua de la nevera de casa en un caluroso día de Corpus Christi. Aquellas neveras de cinc, más parecidas a los pozos de nieve medievales que a los modernos frigoríficos, hacían un agua maravillosamente helada que salía por un grifo cromado del que mi madre tenía siempre colgada una herradita de juguete para que no cayeran gotas al impoluto suelo de su cocina. La sudada que cogí durante la procesión y las consecuencias del trago posterior –que, al menos por un momento, me supo a gloria- fueron las lógicas: dolor de garganta, evolución gripal y, finalmente, la temida pulmonía. Durante el tiempo que duró la enfermedad fui consciente de pocas cosas, tal vez las esenciales para un niño. Recuerdo las ventosas que me aplicaban en la espalda y, sobre todo, recuerdo las pesadillas –probablemente fue sólo una pero dejó secuelas- con el pirata Morgan. Se conoce que por esos días había caído en mis manos algún tebeo con las aventuras del filibustero galés que trajo por la calle de la amargura a los barcos españoles durante buena parte del siglo XVII y las viñetas se acumularon, se amotinaron y tomaron el puente del pobre navío de mi cabeza. Las alucinaciones de mi pulmonía se centraban en la malvada cara de Morgan y en el ron jamaicano que me bebía y sudaba casi al mismo tiempo, y una y otro se mezclaban y confundían de tal modo que me resultaba difícil distinguir en aquella orgía de imágenes calenturientas si quien me hablaba y me exigía una reacción era el médico de cabecera o el mismísimo corsario.

Pero aún pude añadir un dato más al breve catálogo de miedos: durante un viaje a Lisboa y en una visita al Zoológico se me acercó una gitana para leerme la mano. No sé si sería porque me leyó antes la cara y en ella vio que no soltaría ni un escudo, el caso es que me vaticinó que moriría ahogado. No especificó si en el piélago o atragantándome con un chuletón...

En fin que la buena gente que me invitó a cantar las excelencias literarias de la mar se vio sorprendida cuando encontró a un mantenedor que, lejos de sentir ensoñaciones como Jorge Sepúlveda, apartaba la vista de las olas en cuanto podía sin haber conseguido superar antiguos temores heredados. Mi padre cumplía en el ámbito familiar un papel determinado que, además de un protocolario paseo semanal en el que entretenía nuestras mañanas de domingo con unas clases aceleradas sobre la naturaleza o sobre la propia localidad en la que vivíamos, consistía en entretenernos con sus aventuras inventadas cuando estábamos enfermos. Como en el caso de tantas familias españolas de clase media, mi madre y mi padre habían aceptado sus responsabilidades según la tradición se lo había transmitido o en la forma que cada uno lo había observado en sus propios progenitores: mi madre se encargaba de solucionar las cuestiones cotidianas de alimentación, vestido, creencias y lenguaje expresivo y mi padre venía a sustituir a los tebeos con ventaja. Está claro que la formación del carácter y el comportamiento estaban a cargo de mi madre mientras que la ciencia y la historia -pero también la aventura- eran disciplinas atendidas por la responsabilidad paterna. Al menos desde que tuve uso de razón no recuerdo una sola advertencia o admonición de mi madre que no fuese acompañada de algún proverbio, frase, relato o dicho con los que nos proponía una pauta de conducta sin recurrir a la severidad de la norma. Ese inteligente y práctico método nos enfrentaba a la posibilidad de elegir por nosotros mismos un comportamiento y nos fue formando una actitud ética en vez de imponernos una prohibición o un escarmiento. En lo que respecta a mi padre, siempre se encargó de aliviar nuestras convalecencias con aquellas historias fantásticas e inventadas que incluían héroes de todas las clases a los que daba vida con sus manos -índice y corazón eran las piernas, y el pulgar simulaba un brazo a cuyo extremo se supone que veíamos una espada- y que, al usar ambas manos enfrentadas, simulaban avanzar y retroceder batiéndose como lo hubiesen hecho los protagonistas de una emocionante aventura literaria. Bendita infancia...