LOS CIMIENTOS DE LA HUMANIDAD

El Norte de Castilla - La Partitura

21-02-2015

No sabemos con certeza en qué momento de la historia de la humanidad comienza la lucha del individuo por fijar su residencia en un terreno concreto. Es cierto que la mayoría de los especialistas en geografía humana y en arquitectura popular hablan de las primitivas cabañas circulares dedicadas a la ganadería, como el primer paso para convertir los asentamientos temporales en viviendas. De hecho, hay dos momentos cruciales en ese proceso lento y dilatado: el crecimiento en superficie y el crecimiento en altura. Respecto al primero, se produce en el instante en que el ser humano abandona la construcción circular para adoptar la figura cuadrada, seducido sin duda por la posibilidad de ampliar o completar su propia casa con otras edificaciones auxiliares y anejas a partir de los lados del cuadrado. Se produce en esa circunstancia también un curioso cambio que trastoca lo que llaman los estudiosos de las religiones primitivas “la nostalgia del paraíso” (es decir, la búsqueda del centro), en aceptación intuitiva de que el paraíso podría estar en el mundo y además muy cerca: en la propia naturaleza. De un movimiento centrípeto, mandálico, que situaba al individuo en el centro del universo y le obligaba a replegarse constantemente en sí mismo, se pasa a una fuerza centrífuga que le impulsa a conquistar su entorno, a abandonar el vasallaje que le sometía al capricho del ámbito natural, para transformar el medio en el que vive o hacer uso de él en su propio beneficio. Respecto al segundo momento crucial, el crecimiento en altura, se produce a partir del instante en que los materiales y la experiencia en el uso de los mismos permiten aumentar el volumen, la capacidad o la altitud sin necesidad de doblar o multiplicar la superficie y además sin riesgos.

Estos dos momentos surgen, por supuesto, a partir de una evolución considerable de las mentalidades y después de una modificación sustanciosa de las creencias.

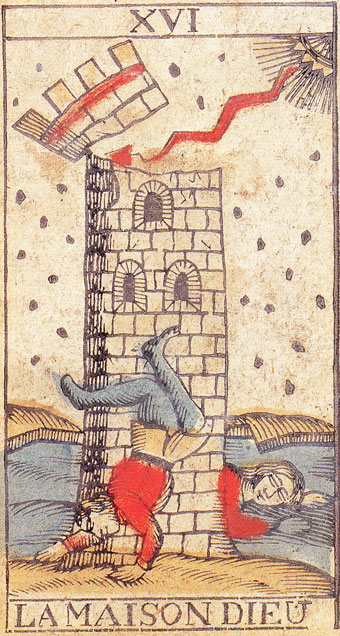

Algunos mitos antiguos, sin duda de origen religioso, advierten, desde el instante mismo en que el ser humano amplía el núcleo familiar y decide transformarlo –por conveniencia o por convicción- en social, acerca del peligro que encierra la búsqueda del conocimiento y más aún el anhelo de la sabiduría. Esos mitos estarían representados dentro de la civilización judeo cristiana por la torre de Babel y por la búsqueda del Grial. La torre de Babel, como símbolo del efecto que podría causar en una sociedad establecida sobre normas (lingüísticas, morales, convivenciales) el hecho de relacionarse con otras comunidades y otras culturas, amenazando el orden, alterando la identidad, haciendo tambalearse en suma los principios básicos de la personalidad colectiva. Probablemente el mito esté enraizado en el origen mismo de los oficios, de las artesanías y del desarrollo de léxicos propios con el consiguiente riesgo de incomprensión entre unos gremios y otros. El tema no es ajeno tampoco a la representación de la torre de Dios en las cartas del tarot, donde unos personajes caen de una edificación abatidos por un rayo, simbolizando la pérdida de los valores y la necesidad de replantearse la existencia de tiempo en tiempo. El Grial, como leyenda en la que se mitifica la búsqueda de lo elevado y se limita su acceso sólo a quien descubra la magia de la sencillez y de la humildad, dudándose siempre de que ese acceso pueda ser colectivo: cuenta dicha leyenda que un rey, poseedor del vaso sagrado sobre el que Cristo instituyó el sacramento de la eucaristía, se halla aquejado de un mal terrible que seca, paraliza y esteriliza todo a su alrededor. Su reino, tocado por la muerte, languidece inexorablemente hasta el momento en que Parsifal, infatigable buscador de lo imposible, llega ante el rey. Se dirige inmediatamente a él y sin ningún preámbulo ni protocolo le pregunta al acercársele: ¿Dónde está el Grial?...En ese mismo instante todo se transforma y vuelve a renacer por efecto de una simple frase y por la magia de un interrogante que refleja el deseo de conocer.

Los dos mitos, originados en tiempos pretéritos, son trasunto sin embargo de problemas eternos: el peligro del conocimiento para el alma del ser humano (porque la adquisición de ese conocimiento le hace progresivamente más consciente de su debilidad y le “aleja” de la sociedad y de quienes la controlan) y la esterilidad de una existencia carente de imaginación y de esfuerzo. En ambos casos el principio es idéntico: ese esfuerzo del individuo y los pasos dados para mejorar el conocimiento de sí mismo le producen temor y desasosiego porque le alejan de la seguridad y le enfrentan al entorno o a la realidad, pero también producen alarma social en cuanto que pueden desmembrar esa sociedad o debilitarla. El debate permanente, por tanto, consistiría en saber adaptar los avances individuales al paso lento y desconfiado de la sociedad.

Por eso es tan importante la arquitectura popular en el terreno de los conocimientos humanos: porque ayuda a construir la estructura social con aportaciones de cada uno de los individuos que componen una sociedad; porque responde al esfuerzo personal y colectivo, contribuyendo a encontrar la verdadera identidad que surge de la adaptación armónica al paisaje y al entorno.

La explicación que la psiquiatría da a los sueños en que nos vemos en nuestra propia casa está siempre unida a la interpretación de nuestra personalidad. Y no es difícil de comprender: en realidad, aunque no siempre haya sido así, la casa significa la construcción del propio entramado anímico y algunas de sus características podrían servirnos para desvelar secretos íntimos nunca confesados o aspectos de nuestra alma sobre los que probablemente nunca hemos reflexionado conscientemente.

La primera cualidad de la casa como elemento integrante de la arquitectura tradicional sería, pues, que le sirve al individuo para expresar sus sentimientos y reflejar, con materiales del entorno y con técnicas derivadas de la propia experiencia, su personalidad.

Cuando la casa alberga a una familia se aprecia una segunda característica: la funcionalidad. Es decir, además de manifestar las preferencias estéticas del constructor, su aprecio por algunos valores contrastados y su predilección por materiales sólidos y cercanos, la casa ha de servir para distribuir y dar cobijo a los diferentes miembros de la familia, ha de albergar los animales necesarios para el cultivo de la tierra o para el alimento y ha de proteger los productos derivados de ese cultivo de los peligros de la intemperie.

Lo que podría ser una tercera cualidad por parecer un avance en el proceso del que estamos hablando –es decir que la casa estuviese habitada por una comunidad-, viene a ser un inconveniente, porque despersonaliza el edificio y priva a cada uno de sus habitantes de la posibilidad de cumplir con ese rito de paso, presente durante siglos en la existencia de tantos millones de personas, consistente en construir la propia casa, esto es, la propia personalidad. He aquí un peligro evidente que no atañe sólo a la arquitectura sino al desarrollo del individuo y de la sociedad: el esfuerzo personal que antes se hacía para construir una casa y gozar de su propiedad ha sido sustituido en nuestra época por el esfuerzo económico. El cuidado puesto en su construcción se delega y, como mucho, se sustituye por aspectos decorativos que contribuyen a crear la ilusión de que uno ha participado en la fundamental tarea de edificar la propia existencia.