LA VIDA COMO RELATO

El Norte de Castilla - La Partitura

15-05-2010

Cada cierto tiempo, quienes tienen en su mano las riendas de la educación vuelven su mirada hacia los cuentos

Vivimos en un mundo en el que apenas hay espacio para la improvisación. Todo se nos da enlatado o preparado, triturado o masticado, redactado o listo para firmar. La libertad ha dejado de ser una brisa inaprensible alentadora de fantasías para convertirse en un ventilador que sopla siempre en la misma dirección y cuya única alternativa es el interruptor. La vida es como un mecano que se deja manosear, manejar y manipular pero que siempre nos ofrece las mismas piezas, dándonos, como mucho, la posibilidad de elegirlas para construir desde la nada una figura. Y sin embargo, qué importancia tiene esa selección, qué determinante es el acierto, qué crucial el momento en que levantamos la mano para tomar la pieza que dará forma a esa figura...

Siempre he dicho que a los niños hay que enseñarles a pensar antes de enseñarles idiomas, porque en caso contrario sólo sabrán decir bobadas en diversas lenguas. Sucede algo parecido con el aprendizaje en la lectura: antes de que un niño quiera reunir palabras, convertirlas en conceptos, agruparlas en ideas y asimilarlas, debe saber identificar con facilidad lo que está leyendo y relacionar lexemas con imágenes. Y para eso habrá tenido que aprender el lenguaje hablado. Cuántas veces, sin pretenderlo, las madres repiten fonemas, entonan melodías breves, combinan sonidos y ritmos, para llamar la atención de su hijo y para que vaya reconociendo su voz y respondiendo a los estímulos sonoros. Ese aprendizaje natural es la base para el otro aprendizaje que luego deberá afrontar el niño en la escuela o en el colegio al ser instruido artificialmente para la lectura. Pero previamente habrá tenido que escuchar y repetir, atender e imitar, ya que sin ese aprendizaje previo, rico en sonidos, en morfemas, en fórmulas rítmicas y en conceptos, el niño tardará en acercarse a la lectura.

Vuelve a ponerse de moda el debate sobre la educación, o sea sobre la instrucción, es decir sobre cómo queremos que se construya el edificio de la personalidad humana desde los cimientos. Cada cierto tiempo nos obliga a ello una especie de hipócrita compromiso con quienes se están formando y siempre nos deja ese intercambio de ideas –cuando existe- un poso de incertidumbre: cuanto más cerca queremos estar de soluciones que nos tranquilicen más parecemos alejarnos de la certeza; cuanto mayor es nuestro empeño en demostrar la verdad de lo que defendemos se acrecienta más en nuestro interior la sensación de que estamos seleccionando la pieza equivocada y de que, probablemente, la figura que construimos no significa ni representa nada.

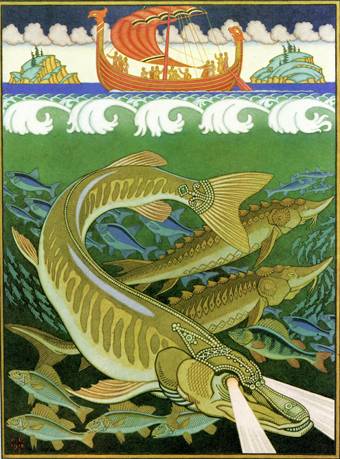

También cada cierto tiempo, quienes tienen en su mano las riendas de la educación –escritores juiciosos, maestros de la comunicación, pedagogos, Belén Esteban- vuelven los ojos con curiosidad a uno de los recursos más estimados por el ser humano desde que comenzó a vislumbrar el primer albor de su limitada inteligencia: el cuento. Y es que los relatos –cortos o largos, divertidos o terroríficos, fantásticos o palmarios- son algo así como la biografía de la humanidad. Su único currículo. Por eso no podemos prescindir de ellos: porque lo que contienen nos define, nos atañe y nos distingue.

Hay un miedo antiguo en el ser humano a estudiarse; un temor pánico a contemplarse solo y desnudo en el espejo que refleja defectos y virtudes. Es cierto que el individuo suele quedar sobrecogido y exhausto al comprobar toda la problemática de esa terrible prueba que le hace cobrar experiencia de sí mismo y enfrentarse en solitario con su propio destino. Y sin embargo ahí está la verdadera finalidad de la tradición y el último sentido de los cuentos. En dar una solución personal a los problemas del entorno y contrastar esas conjeturas con las de quienes nos rodean para convertir todo eso en experiencia y poder pasarlo a quienes nos sucedan. Porque en ese intercambio de formas y contenidos se forja la personalidad, ese conjunto de referencias que, ante nosotros mismos y ante los demás, nos caracteriza de alguna forma.

Se ha estudiado mucho la importancia del cuento como reflejo del ser humano y sus preocupaciones. Los trabajos de Propp, de Bettelheim, de Freud o de Jung son imprescindibles a la hora de comprobar por qué el individuo responde a determinados estímulos emocionales y cómo busca en ellos raices o recuerdos que tienen que ver con sus genes, con su educación o con sus primeras sensaciones. Hay sin embargo pocos trabajos sobre la importancia de la mentalidad en la elección del repertorio cuentístico y en la formación en definitiva de un corpus de relatos, cuestión que se ha venido obviando en la mayoría de las encuestas y recopilaciones de tiempos pasados como si el narrador fuese un autómata que repite lo que escuchó sin poner nada de su parte. De entrada pone la selección, ya que si no hubiese tenido el interés o la predilección por el relato que nos cuenta, no habríamos tenido ocasión de escuchar su versión. Otra aportación puede ser la de la concisión. La frase «pues era» sustituye, generalmente a algunos circunloquios que abundan en las recreaciones literarias, con los que se pretende presentar al lector a un protagonista o una situación que, en el caso del narrador oral, aparecen con sólo abrir la puerta de esa habitación que es el relato. Son muy interesantes también los detalles que dan verosimilitud al cuento al acercar su historia a nuestra realidad. En la Cenicienta de Perrault, por ejemplo, éste recurre al hecho de que las tres jóvenes sean hijas de distinta madre para justificar el trato que a la pobre niña le dan sus hermanastras. Lo mismo sucede en la versión de los hermanos Grimm, justificando el detalle de la humillación por la envidia que a las hermanas les provoca probablemente el nivel social superior de la primera mujer con respecto a la segunda: «Qué sucia está la orgullosa princesa», dicen cruelmente las hermanastras mientras se ríen.

Otro asunto controvertido es el de la moraleja que pueden encerrar los cuentos. Algunas de las colecciones -lo sabemos bien- se escribieron precisamente para servir de guía en el comportamiento de los más pequeños, por lo que parecía justificarse una actuación sobre algunos de sus fragmentos para evitar pasajes escabrosos o situaciones no deseadas. Perrault reconoce: «Hubiera podido hacer mis cuentos más agradables, mezclando en ellos esas cosas un poco libres con que se los ha acostumbrado amenizar; pero el deseo de agradar no me ha tentado jamás lo suficiente como para transgredir la ley que me he impuesto de no escribir nada que pueda herir el pudor o el decoro».

Vano intento el de controlar por decreto la instrucción o querer modificar las inclinaciones. Ética y moral, aunque son palabras que parecen significar lo mismo, tienen unos matices que convendría recordar: ética procede de ethos y significaba originariamente el lugar en el que se habitaba; la filosofía post aristotélica aceptó que esa morada podíamos ser nosotros mismos y sus paredes nuestra educación; moral proviene de mos, costumbre, y viene a responder al conjunto de hábitos que repetimos con cierta frecuencia, de donde moralidad significaría nuestra inclinación hacia alguno de los principios que rigen esas costumbres. El buen criterio, sin embargo, nace de la posibilidad de elegir y del acierto en la elección. Yo creo que la ética de los cuentos de tradición oral no obliga. Se basa en una propuesta razonable para usar el libre albedrío ante las alternativas que se desarrollan. Y esa es su mayor virtud: en esa propuesta, el buen narrador –el buen educador- nos ofrece la posibilidad de seleccionar las piezas con las que habremos de construir la figura, con las que edificaremos la vida.