LA PUERTA FALSA

El Norte de Castilla - La Partitura

20-03-2010

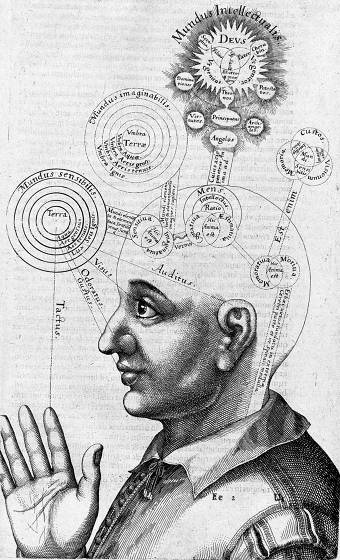

La expresión quedarse como un reloj equivale, en lenguaje coloquial, a quedarse a gusto porque todo marcha perfectamente. Su uso frecuente y su aplicación inequívoca manifiestan a las claras que al ser humano no le molesta que le comparen con una máquina de relojería y que, por el contrario, le encantaría parecerse en precisión a un invento tan puntual y regular. Desde mediados del siglo pasado, sin embargo, hay síntomas de que ese reloj nuestro reloj, el que marca las horas de nuestra vida y de nuestra convivencia- atrasa, adelanta o, lo que parece más preocupante, se ha quedado parado. Algunos filósofos de la comunicación y determinados guías de la cultura han comenzado, como suele suceder en estos casos, a estudiar cuál puede ser la causa de los desajustes. Mientras se ponen de acuerdo que no lo harán nunca- sobre el origen y las consecuencias, la deconstrucción del reloj cultural ha avanzado sin descanso en el mundo occidental. En esa tarea personal cada uno somos un reloj distinto y rara vez suele coincidir la dimensión de las ruedas- hay quienes van por delante y ya han desmontado todas las piezas para estudiarlas e intentar ensamblarlas de nuevo. A unos les faltan y a otros les sobran: valores que se pensaban imprescindibles yacen arrumbados e inútiles sobre la mesa mientras que otros, apenas conocidos o identificados antes, se muestran ahora absolutamente necesarios para la supervivencia. Andan otros relojes montándose sobre esferas caducas y con engranajes inadecuados: necesitan perentoriamente una identidad y piensan que por el hecho de que sobre el esmalte del cuadrante ponga Paris o Genève ya va a ser exacto su funcionamiento. La aldea global, sin embargo, ha ideado otras formas de agrupamiento, y es más fácil que uno se identifique con alguien que ha llegado a las mismas conclusiones que nosotros al otro lado del planeta, que con el vecino, ése al que por cálculo de probabilidades hemos elegido para llevarnos mal.

No se piense sin embargo que esa deconstrucción es un capricho de los tiempos, un avatar inevitable o un rito de paso. Se trata más bien de una especie de conjunción astral que se produce cada cierto tiempo y que sirve para aliviar de peso innecesario nuestro equipaje vital: el zurrón, la mochila, el neceser o la maleta llevan, muy frecuentemente, una carga inútil cuya procedencia ignoramos ya y cuya funcionalidad es más que dudosa. Incluso podemos perder el tiempo lamentablemente en la defensa de su pertinencia o de su oportunidad cuando en realidad ni la vamos a usar ni la necesitaremos, pero basta que alguien lo observe y nos lo haga saber para empecinarnos en una lucha visceral que tiene más que ver con una defensa numantina que con posturas alumbradas por el sentido común.

El fallecimiento de Miguel Delibes, escritor que supo aunar como pocos su vida y su obra, nos invita a reflexionar sobre una forma de ver la cultura que él defendió siempre y que tiene mucha relación con la propia existencia. En la construcción de ese edificio que es nuestra personalidad se conjugan muchos elementos que van dando carácter a la casa. Sobre un solar adecuado –la educación, la tradición- se van ordenando los materiales que luego nos definirán y formarán. Nuestro cometido consistirá en ir apilando ladrillos, levantando paredes y abriendo en la nada vanos que finalmente nos distinguirán de los demás porque a través de ellos miraremos y nos mirarán. Esas miradas, concebidas hacia fuera o hacia dentro, son la parte más viva y enriquecedora de nuestro edificio. Tan pronto traducen lo que nosotros vemos como lo que los otros observan en nuestro comportamiento. En ese cruce de observaciones la cultura es determinante porque marca el ángulo de visión, nuestra exacta posición ante la vida y ante los demás. Es muy probable que el individuo de hoy haya desplazado del eje de su mirada el papel y la importancia de la cultura, que ha pasado, de ser un cúmulo de conocimientos incorporados de forma natural a la propia existencia, a ser un apéndice de la educación, siempre externo, permanentemente ajeno, rara vez sentido y casi siempre artificial, sin fundamento. Una especie de puerta falsa que comunica con la nada. De esta forma, no es extraño constatar que la mayor parte de los conocimientos que hoy podemos adquirir y a los que denominamos gratuitamente cultura, no engranan, no se articulan en nuestra conducta ni nos suelen ayudar a la hora de resolver problemas vitales de convivencia o de desarrollo de la personalidad. Casi nadie está donde le gustaría estar ni hace lo que le apetecería hacer, cosa que, si bien en dosis prudentes e inteligentes podría ser el origen del progreso del individuo, en la medida abusiva que hoy se observa es motivo de preocupación y causa evidente de un desencanto social. Posiblemente una de las amenazas más graves que pesan sobre el individuo de nuestros días –antes que los calentamientos planetarios y sus consecuencias- es la tendencia, casi generalizada, a la inhibición. Parece como si no solamente no nos interesara nuestro pasado, la génesis y el desarrollo de nuestras costumbres, sino que hasta las circunstancias actuales que nos rodean, los acontecimientos que nos atañen de forma inmediata, pasaran ante nuestros ojos -indiferentes e impermeables- sin provocarnos reacción. Muchas serían las causas que podrían aducirse a la hora de buscar el motivo de esa pasividad, pero tal vez la mayor sea la sensación real y desesperanzadora de que nuestro esfuerzo, nuestra participación, apenas tiene repercusión en el entorno en que nos desenvolvemos y mucho menos aún, claro está, en círculos sociales más amplios y lejanos. En el terreno que aquí se trata -el de la cultura entendida como modo de vida- se detectan ya síntomas graves de "aculturación", desestimándose una rica herencia social y aceptándose con pasividad patológica unas formas extrañas a nuestra mentalidad ante las que apenas reaccionamos; tal actitud no sólo está condicionando nuestra conducta sino que está privándonos del derecho a valorar, seleccionar y elegir las propias pautas de comportamiento. En esta coyuntura, el mejor patrimonio que pueden transmitir los padres a sus hijos es la facultad o capacidad de elegir libremente y eso requiere que el individuo se percate de la tierra que pisa para después esforzarse e involucrarse vitalmente.