* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.

462

Esta visualización es solo del texto del artículo.

Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF

Entramados

DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2020 en la Revista de Folklore número 462 - sumario >

Los romanos llamaban parietes cratiti al resultado de rellenar los entramados de madera que se formaban con vigas verticales y transversales para construir las paredes exteriores de una casa. Cuando Joseph Ortiz y Sanz publicó en la Imprenta Real la traducción de los diez libros de arquitectura de Marco Vitrubio, ya en el siglo XVIII, añadió unas notas en las que explicaba que él llamaba a ese tipo de muros «paredes de telar» o «tabicones» y que eran «sobradamente comunes» en Madrid. Esos tabicones o muros solían tener «soleras» (vigas empotradas en la pared sobre las que iban los tirantes), pies derechos (vigas verticales), tornapuntas (vigas colocadas oblicuamente o en aspa para reforzar los pies derechos), carreras (o vigas que se colocaban sobre las zapatas de las vigas verticales) y puentes (o sea vigas horizontales). Ortiz recomendaba que el relleno –de barro, ladrillo o cascotes– solo debía de llenar los huecos sin cubrir los maderos pues en ellos habrían de clavarse después las cañas que darían fuerza al entramado. Aunque Vitrubio aseguraba que sería mejor que no se hubiesen inventado esos modelos de paredes, pues por ahorrar en la construcción se aumentaba el peligro de los incendios con los entramados de madera (y eso que aún no había ardido Roma por mano de Nerón), reconocía que su construcción era «fácil y ahorraba sitio». Tal vez fuese ese sentido práctico el que primó en la utilización de esta fórmula que se hizo pronto popular, pero no se le puede negar acaso un factor estético aunque éste solo quedase al descubierto cuando se cayese el yeso o el barro con que se habían «jaharrado» o enlucido las paredes, sobre todo las que estaban expuestas a la intemperie.

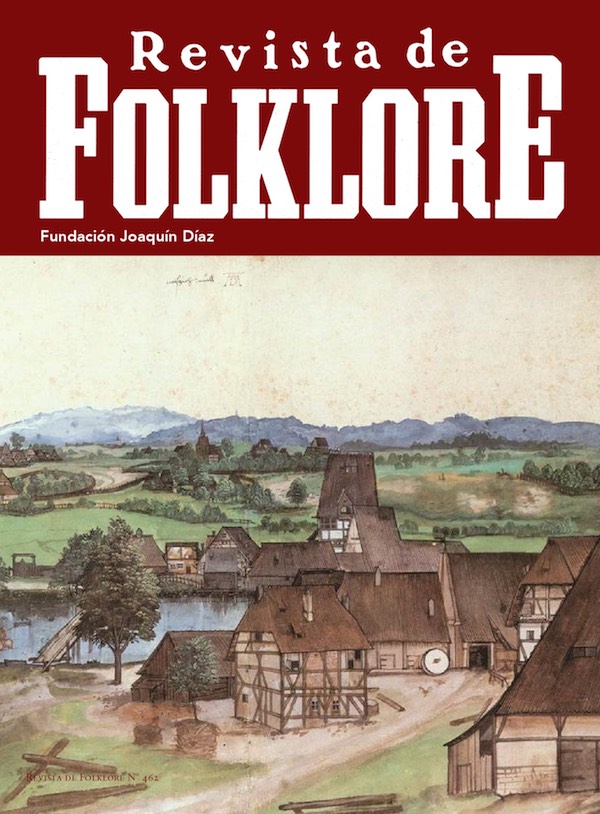

De la facilidad para la construcción de edificios destinados a vivienda, así como del ahorro que suponía no tener que utilizar piedra o ladrillo cocido, se dieron cuenta quienes comenzaron a edificar casas en torno a los burgos o torres defensivas creando un modelo urbanístico que daría origen a las ciudades y se mantendría hasta nuestros días. La visión medieval de edificios con entramados es común a la arquitectura popular europea (sobre todo en aquellos lugares en que la madera no escaseaba y se podía obtener con cierta facilidad) y la iconografía de la época es pródiga en ejemplos. En particular tengo predilección por la acuarela de Alberto Durero titulada «El molino de trefilado» (trefilar es fabricar alambre en frío) que el artista pinta probablemente después de su viaje a Italia y que es portada de este número. En la obra, actualmente en el Museo Estatal de Berlín, puede observarse –además de un enorme ruejo o rueda de molino– todo tipo de entramados en casas y construcciones auxiliares que reflejan la importancia que ya tenían en urbes y en el campo estas fórmulas constructivas.