* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.

451

Esta visualización es solo del texto del artículo.

Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF

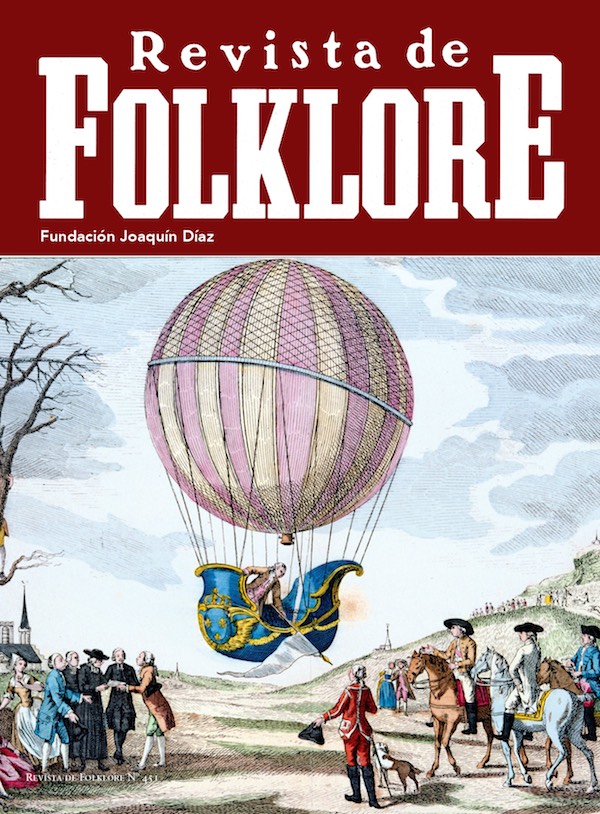

Volando

DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2019 en la Revista de Folklore número 451 - sumario >

La interpretación de los sueños nos da a veces las claves a las que el individuo necesita aferrarse para explicarse su propia vida. Entre los sueños más liberadores y recurrentes está el de volar. Desde los primeros mitos a los últimos intentos avalados por la ciencia, el ser humano ha necesitado elevarse del suelo que pisa y aspirar a una libertad que no encontraba en la tierra. Para ello se sirvió en ocasiones de extraños artefactos que suplían a las alas tradicionales. Al menos desde el siglo XVIII los inventos aerostáticos surcaron los cielos sirviendo a sus autores en la paz y en la guerra. Ya en el siglo XIX –el de los viajes y los conflictos bélicos– el aerostatismo vino a combinarse con actividades circenses haciendo famosos a algunos intrépidos pilotos, que además de volar hacían volatines montados en un globo. Entre estos últimos sobresalió durante muchos años el célebre «Globo de Milá» conocido y aplaudido en toda España.

Antonio Martínez Latour –que era como se llamaba en realidad el «Milá» que más tiempo duró– era valenciano y había heredado el negocio de quien había iniciado el espectáculo, Juan Milá, un gimnasta catalán que intuyó una rentabilidad en la combinación de los ejercicios gimnásticos y la aerostación. Convertido a partir de la década de los 80 del siglo xix en uno de sus mejores colaboradores, el joven Antonio Martínez Latour, se encargaba de dar, con su simpatía y don de gentes, un cierto grado de dramatismo al acto. Simulaba que se despedía de su padre (o sea de Juan Milá, que en realidad no era nada suyo) con ternura y teatrales abrazos y emprendía el vuelo durante el cual realizaba los ejercicios de acrobacia en una cuerda que pendía del globo. Esos ejercicios generalmente consistían en piruetas cuya dificultad se acrecentaba al realizarlas sin red y a una altura considerable. A veces, y queriendo rizar el rizo, embarcaba en su cesto a un animal o a otra persona, con quienes realizaba algún otro movimiento que daba más emoción y peligro al vuelo, incluyendo una partida de cartas con la mesa colgando de la barquilla del globo. El regreso desde el lugar en que el aerostato cayera hasta la plaza o coso taurino donde tuviese lugar el espectáculo, se hacía en un carruaje y en forma de paseo triunfal pues los ejercicios y su dificultad admiraban a todos y convertían en héroe a Martínez Latour.

Entre los globos que Milá utilizó para sus ascensos –todos ellos convenientemente e intencionadamente bautizados– había algunos con patrióticos nombres como el «España», el «Ciudad de Alicante», el «Ciudad de Valencia» (no olvidemos el origen de Latour, que había nacido en Cofrentes) e incluso el «Águila de Valladolid» que sufrió un incendio que lo dejó calcinado en Palencia.

Martínez Latour, «Tono», murió en Vitoria en 1889, desangrado porque un cable de sujeción del globo ‑que por error no se había soltado– le cortó la femoral. Rafael Gayano y Lluch, escritor valenciano y recopilador de Aleluyas, que había sido admirador de Latour y le recordaba en activo, describió así su muerte: «En aquella tarde del 18 de junio de triste recordación para los que fuimos espectadores testigos de la tragedia, se olvidaron de cortar el cable de sustentación, ¡y con el globo ascendió el cable del que pendía un poste, una parte del cual quedó partida en el tejado de la plaza de toros! Aquel cable asesino cortó una pierna de Latur, produciéndole herida mortal en el aire, y en el aire comenzó a sentirse fallecer, si bien maniatóse al trapecio con la estafa (muñequera que servía de sujeción a los aeronautas para evitar caer) pues de otro modo, exánime y convertido en grave hubiera caído en tierra antes que el aerostato, y así no lo fue, descendiendo éste, con su aeronauta moribundo a unos 3 o 4 kilómetros de Vitoria entre los términos de Olárizu y Gardélegui, casi en las puertas de la ciudad».

Tras la muerte de Martínez Latour, Juan Milá volvió a tomar el mando del espectáculo, pero en decadencia la aerostación y en decadencia él mismo, tuvo que contar con otros «hijos» como Pepito Ranea –que en realidad era su yerno– o Manuel Redondo (también ahijado suyo) que mantuvieron a duras penas la función incluso hasta los primeros años del siglo de la aviación.